2021年11月17日

三菱電機株式会社

日鉄エンジニアリング株式会社

三菱電機株式会社(以下、三菱電機)と日鉄エンジニアリング株式会社(以下、日鉄エンジニアリング」)は、下水汚泥に含まれる微生物を主体とする難分解成分をオゾンガスで効率的に溶かす「オゾン可溶化※1反応装置」を開発し、日本下水道新技術機構の建築技術審査証明※2を取得しました。

※1気体状または水に溶解したオゾンが下水汚泥に接触すると、下水汚泥中の微生物を覆う有機性物質や微生物の細胞壁を酸化分解する。オゾンは有機物との酸化分解力が高いため、消化槽では分解しにくい難分解性成分も分解することができる

※2 2021年7月9日に取得。審査項目は「オゾン消費率 80%以上」「汚泥浮遊物可溶化率 20%以上」

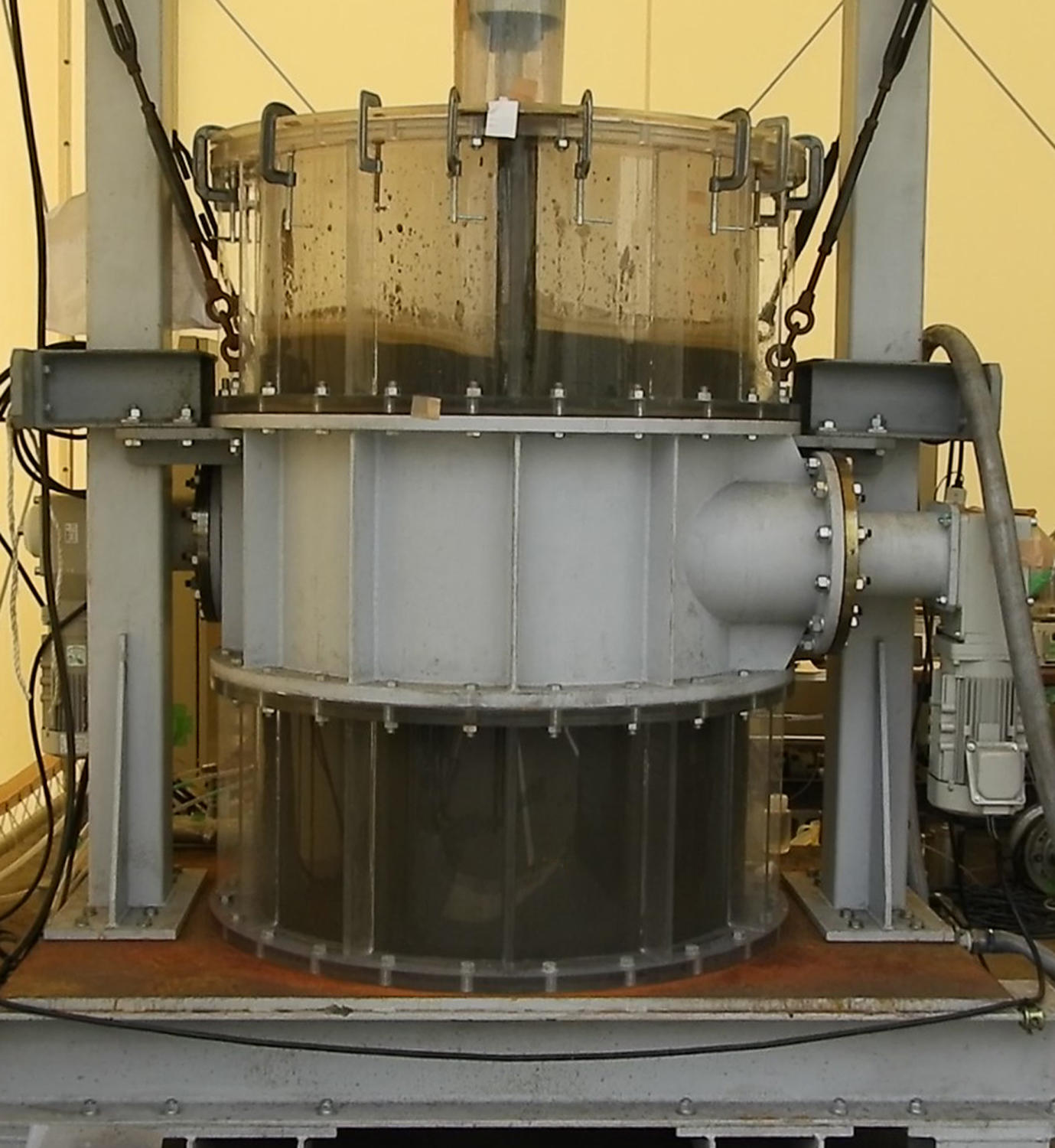

開発したオゾン可溶化反応装置

※3下水汚泥に注入したオゾンガス量に対する、下水汚泥との反応で消費されたオゾンガス量の割合

※4本装置を設置していない場合との比較

今後、実証試験で得た知見を基に実用化を目指すとともに、下水処理場におけるさらなるバイオマスの有効利用に向け開発を進めます。

| 開発担当 | 開発内容 |

|---|---|

| 三菱電機 | 高濃度オゾンによる可溶化処理技術(高効率オゾン反応)の開発 |

| 日鉄エンジニアリング | オゾン可溶化反応装置の設計・開発 |

経済産業省が2020年に取りまとめた「カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略※5」で、資源循環関連産業の成長戦略としてエネルギー回収の高度化・効率化やエネルギー利用の促進が掲げられるなど、バイオマス資源の活用拡大にむけた技術が注目されています。

このような中、三菱電機と日鉄エンジニアリングは、バイオマス資源として活用が期待されている下水汚泥に着目しました。下水汚泥には、下水中に含まれる浮遊物質が沈殿した「初沈汚泥」と、溶解性有機物の分解によって増殖した微生物のかたまりからなる「余剰汚泥」があります。これらの下水汚泥は、濃縮装置で濃縮した後で消化槽に投入され、メタン菌により汚泥が分解されバイオガスを発生させます。一方、分解されなかった汚泥は脱水汚泥として廃棄されます。

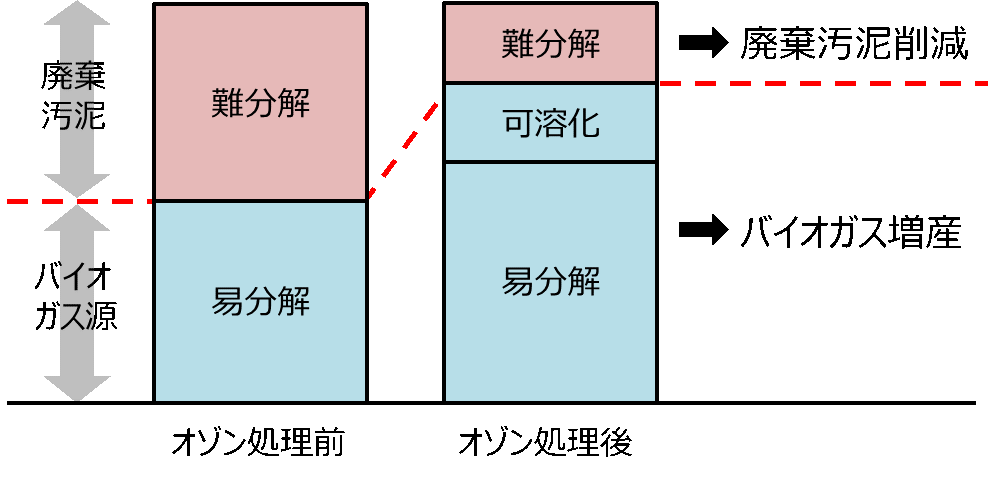

下水汚泥からバイオガスを増産させるには、消化槽投入の前処理としてオゾンガスにより汚泥の難分解成分を易分解成分や可溶化成分に改質する方法(図1)がありますが、濃縮余剰汚泥とオゾンガスを効率的に反応させることは難しく、これまで注入したオゾンガスの半分以上が反応せずに流出するという課題がありました。

両社は今回、新たに開発した攪拌技術を採用し、オゾンガスの反応性を高めた「オゾン可溶化反応装置」を開発しました。濃縮余剰汚泥を効率的に可溶化することでバイオガスを増産させるだけでなく、廃棄汚泥も削減できるため(図1)、廃棄汚泥焼却時に発生する温室効果ガスを削減します。

※52021年6月18日付け 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」 、経済産業省

図1 オゾン処理による汚泥の変化(イメージ図)

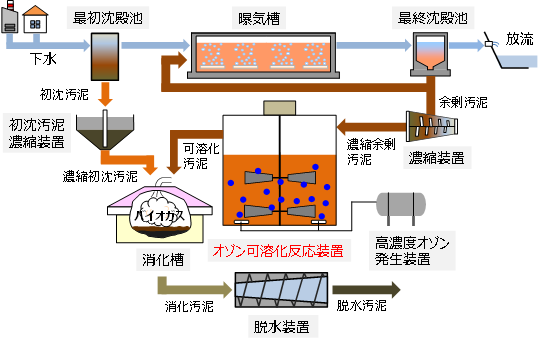

下水道で集められた排水は、下水処理場の最初沈殿池において、沈殿した固形物である「初沈汚泥」と上澄みに分かれ、初沈汚泥は消化槽に引き抜かれます。一方、最初沈殿池の上澄みは曝気(ばっき)槽における生物処理工程で浄化されます。この工程で微生物が水中の有機分を消費するため、増殖し、増殖した微生物の集合体は、最終沈殿池において余剰汚泥として引き抜かれます。

多量の初沈汚泥や余剰汚泥が発生する下水処理場では、汚泥減容のために初沈汚泥や余剰汚泥を分解する消化槽が設置されています。これらの下水処理場では、消化槽のコンパクト化と効率的な消化を目的に、投入汚泥から水分を除去して汚泥容積を縮小させる濃縮処理を行います。一例として、初沈汚泥を濃縮した濃縮初沈汚泥と余剰汚泥を濃縮した濃縮余剰汚泥を混合して消化を行います。

今回開発した「オゾン可溶化反応装置」は余剰汚泥の濃縮装置と消化槽の間に設置し、濃縮余剰汚泥を対象に可溶化を行います。濃縮余剰汚泥は微生物が主体であるため、初沈汚泥に比べて消化槽での分解が遅く、バイオガス発生量も少なくなります。消化槽における濃縮余剰汚泥の分解効率とバイオガス発生量を高めるため、オゾンガスによる可溶化を行います。

消化槽で消化されなかった消化汚泥は脱水装置で脱水され、焼却、あるいは固形燃料等に活用されます(図2)。

図2 下水処理への適用例

【開発担当】

【報道関係からのお問い合わせ先】

go to TOP